MTG最古のゾンビ《スケイズ・ゾンビ》

今回はトレーディング・カードゲーム(以下TCG)の世界における最古のゾンビについて触れていきたいとおもいます。

普段TCGで遊ばない人にとっては馴染みの薄い内容かと思われますが、世界初のTCGにも実はゾンビは登場しており、現在に至るまで続々と新種が収録され続けている人気な種族なんです!

なお、この記事は以前別のブログにて公開していたものを、一般向けな内容に修正し再編集したものになります(最初の投稿日は2021年3月28日)。

とあるゾンビについての覚書

店主が遊んでいるマジック:ザ・ギャザリング(以下MTG)というTCGは、1993年に発売が開始され「もっともよく遊ばれているTCG」としてギネス世界記録にも認定されたとてもポピュラーなTCGです。

MTGはプレイヤー自身が魔法使いになり、召喚したさまざまなクリーチャー(生物)を使役してそれらを魔法なのでバックアップして戦います。

「アルファ版」という初版のセットに収録されたクリーチャーたちを見てみると、私たちが映画や童話などで目にするお馴染みのクリーチャーたちがたくさんいます。

エルフ、ドワーフ、ドルイド、ユニコーン、ペガサス、ドラゴン、天使、マーフォーク、デーモン、ゴブリン、ガーゴイル、オーガ、巨人、ミノタウルス、ツリーフォーク、ジン、ドルイド、インプ、ナイトメア、ゴーレム、ハイドラ、海蛇、トロール、吸血鬼、ニンフ、そして人間などなど…。

これらファンタジー世界ではもうお馴染みともいえるクリーチャーたちの中に“ヤツら”もいるのです。

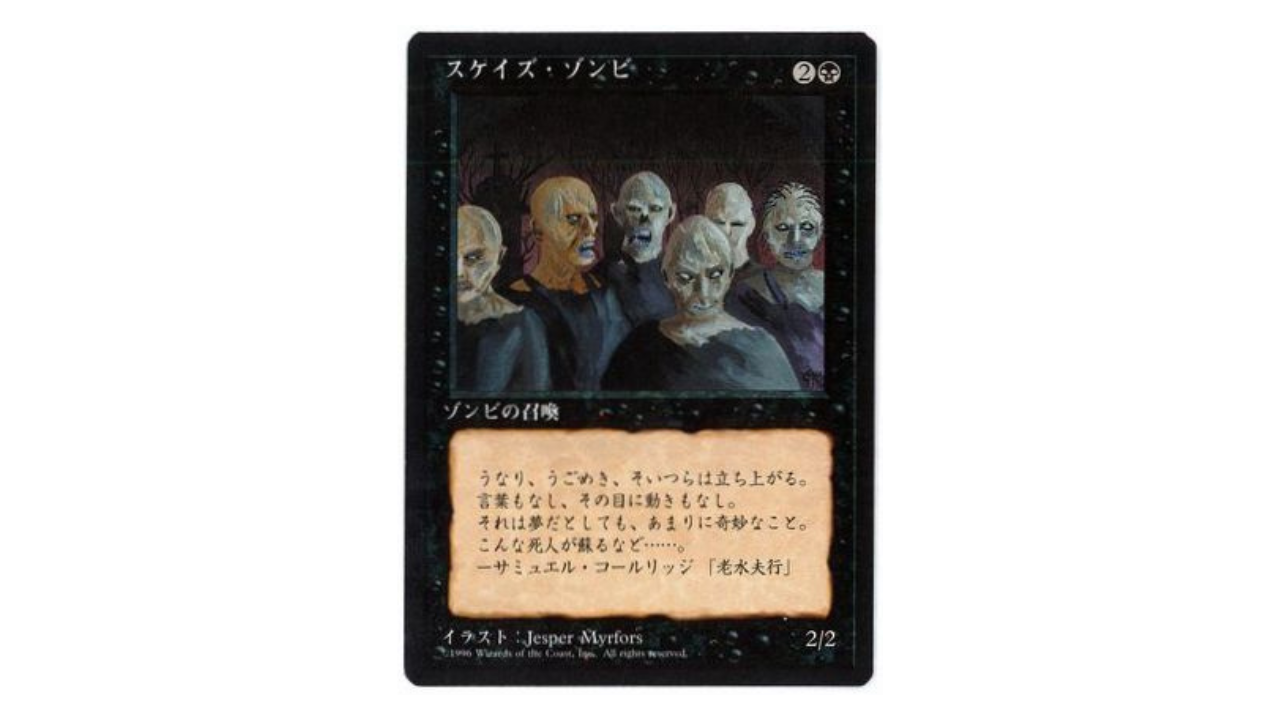

ソイツの名前は《Scathe Zombies》。

日本語版の表記はそのまま《スケイズ・ゾンビ》と読みます。

このあまり聞き慣れない「スケイズ」とは何ぞやというと

Scatheは「害を加える」といった意味。まだ翻訳の方針が確立していなかった頃に訳されたためか、日本語版は「スケイズ」と音写になっている。

Wikipediaより引用

と、こういった意味と命名の経緯があります(害を加えないゾンビなんているんか?とも思いますが、まぁ頭痛が痛い的な感じでしょう)。

こちらの記事にてこの「スケイズ」が地名なのではないかとの大変興味深い考察がなされております!合わせて読むとさらスケイズ・ゾンビが身近になるのでオススメです。

上述したとおり、スケイズ・ゾンビは1993年にはじまる長いMTGの歴史の最初期のセットであるアルファに収録されているクリーチャーで、その性能は3マナ2/2のバニラ(MTGを遊ばない方に簡単に説明すると、あまりにも弱い、ということです)。

『3マナ・2/2・バニラ』型のクリーチャーはMTG界を代表するザ・よわよわ生物の典型といえ、そうなるとアルファに収録されたスケイズ・ゾンビは最古の最弱生物というわけです。可愛いですね。

でも昔のマジックなんてどうせみんなこの程度の抑えられた控えめ性能の生物がメインだったんじゃないの?と思われる方もいるかもしれませんが、ここで同セットに収録されている黒のクリーチャーを見てみましょう。

有名なカードで言えば、

《黒騎士》(強い&カッコいい)

《惑乱の死霊》(強い&カッコいい&強い)

などがいます。

もう比べるまでもなくスケイズ・ゾンビとのポテンシャルの差には凄まじいものがあります。

黒騎士は2マナ2/2、先制攻撃、プロテクション白と能力テンコ盛りです。対するスケイズ・ゾンビは3マナ2/2、のみです。スケイズ・ゾンビが黒騎士レベルの能力を得るには8マナ域くらいの生物にならないと無理そうです。

一方の惑乱の死霊にいたっては同じ3マナですからね。暗黒の儀式からの1ターン目着地を「A定食」と呼ぶなら、ダリチュからのスケイズ・ゾンビは「Z定食」といったところでしょうか(弱さもZながら、ゾンビだけにZです)。筆者はZ定食を推していきます。

『3マナ・2/2・バニラ』型のクリーチャーはスケイズ・ゾンビの他にも沢山いて、マジックにおける牧歌的なカードの象徴的存在として我々をなごませてくれております(と、私が勝手に思っています)。

たとえば同セット内だと、

《真珠色の一角獣》だったり(かわいい)

《灰色オーガ》(強そう)とかがそうです。

これらのバニラ生物たちにはどいつもこいつもテキスト欄に何やら長々と文章が書かれておりますがご安心を。そちらはすべてフレイバー・テキストです。能力が何もないからフレイバー・テキストで埋めている感じも愛おしいんですよね。

フレイバー・テキストにみる文学作品

我らがスケイズ・ゾンビのフレイバー・テキストにはいったいどんなことが書かれているのでしょうか。

そこには十八世紀のイギリスのロマン派詩人コウルリッジの詩からの引用がなされています。

MTG Wikiを見てみると「小説からの引用」と記載されていますが、原作は詩形式の作品です。原題は“The Rime of the Ancient Mariner”、邦題だと『古老の舟乗り』という作品がそれにあたります。邦訳は下記の岩波文庫版が一番メジャーなものになります。

そこに書いてあるのはこんな内容です。

うなり、うごめき、そいつらは立ち上がる。

言葉もなし、その目に動きもなし。

それは夢だとしても、あまりに奇妙なこと。

こんな死人が蘇るなど……。

なんとも素晴らしいフレイバー・テキストですね。

マジックのカードにはこのように魅力的なフレイバー・テキストがたくさんありますが、古来アルファより存在するこのスケイズ・ゾンビはフレイバー・テキストに実在する作品からの引用が初めて採用されたカードでもあるわけです。

余談ですが実作品からの引用は最近ではMTGの世界観をより強固なものにするため、現在では意図的にその数が減らされているようですが、このようにフレイバー・テキストに実在する作品から引用がされたカードには他にもこんなものがあったりします。

再びの登場、スケイズ君とはα友達(アル友)でもある《真珠色の一角獣/Pearled Unicorn》

「あのね、私も一角獣って伝説の怪物と思っていたわ。だって、今まで、生きている一角獣なんて、一度も見たことなかったんだもの」

「では、こうして出会ったのだから」と一角獣が言った。「君が僕の存在を信じてくれるなら、僕も君の存在を信じるとしよう」――― ルイス・キャロス「鏡の国のアリス」.

眠気を誘うような思考の洞窟の暗い奥で、夢は日中の様々なものが落としていった欠片から巣をつくるのだ。――― ラビンドラナート・タゴール.

コウルリッジにルイス・キャロルにタゴールと、それぞれがカードにぴったりあった文学作品から見事に世界観を反映する箇所が引かれており、その引用センスはさすがですね。

ボロクソに言われるスケイズ・ゾンビ

さて、話をスケイズ・ゾンビに戻しましょう。

上記にもあるこのカードのWikiに目を通してもらえば分かりますが、スケイズ・ゾンビはあまりにも弱いのでかなりひどい言われようをしています。たとえば、

むしろ、この性能の悪さと基本セットの常連ぶりがこのカードを有名にしていると言える。

(シンプルな悪口)

変異(不特定マナ3点で唱えられ2/2、さらに+α)が世に出た時は、さんざんな言われようだった。

(さんざんな言われよう)

第9版・第10版ではその1つであるナントゥーコの鞘虫/Nantuko Huskがアンコモンに同時収録されているので立場が無い。

(ゾンビにも人権を)

Yahooで“スケイズゾンビ”と検索するとMTGWikiの「カスレア」のページが本来のスケイズ・ゾンビのページよりも上位に表示される始末です。

スケイズ・ゾンビの市場在庫やアレコレを検索する機会が多い私ですが、その度にこの「カスレア」の文字に出会うので「あれ?いつの間にレアに昇格したんだ?」と錯覚しますが、もちろん当の本人はバッキバキの終身名誉コモンです。

さて、このままではスケイズ・ゾンビの名誉が傷つけられっぱなしなので、ここからはこのカードの誇るべきポイントを紹介してゆこうと思います。そんなのあるの?と思われるでしょうがもちろんありますよ(たぶん)。

スケイズ・ゾンビのここがすごい

その1 最古の部族、第一体目

先述したとおりマジックには多種多様な部族がいますが、ゾンビは最初期から現在に至るまで存在する最古参部族です。

しかもこのスケイズ・ゾンビ、なにがすごいってマジックにおける唯一のオリジナル・ゾンビなんです!

どういうことかというと、アルファ版が発売された当時に存在した“正式な”ゾンビは、厳密にはこのスケイズ・ゾンビだけなのです。後になってサブタイプ変更によりクリーチャータイプ・ゾンビを獲得したカードはありました。それが、

《ゾンビ使い》と

《食屍鬼》の2枚です。

この2枚は後々になってアルファからいるゾンビとなりましたが、発売当初から“ゾンビ”、つまり“Summon Zombies”の表記を持っていたのは我らがスケイズ・ゾンビだけだったわけです。

ちなみに上記2枚の後発ゾンビ組の元々のオリジナルなクリーチャータイプはそれぞれ《ゾンビ使い》がロード、《食屍鬼》がグールと設定されておりました。これらのクリーチャータイプはどちらも現在では廃止されております。

この事実がどれだけスケイズ・ゾンビを特別なカードにしているか分かりやすく言うと、ロメロのゾンビサーガでいうところのビル・ハインツマン的な存在、といえばそのすごさが皆さんにもすぐにお分かり頂けると思います。

(………万が一分からないという方がいたら今すぐ『Night of the Living Dead』を観ましょう。ゾンビ作品としてはもちろんのこと、映画史的にみても古典名作映画です)

ちなみにですが、本作は著作権標記を欠落させたことからアメリカではパブリックドメイン状態にあるとみなされているためYouTubeで観れます。

その2 イラストはJesper Myrfors氏

イラストを手掛けたのはかの有名なJesper Myrfors氏です。

各種のデュアルランドやハルマゲドンが特に有名ですね。

ハルゲドンなんかまんまスケイズ・ゾンビの実家かな?と思ってしまうくらい雰囲気がマッチしてますね(してますよね?)。

その3 特に無いです

はい。

もう特に無いです。

以上。

まぁ好きなカードに理由なんてあんまりないですからね。

好きだから好きでいいじゃないですか(投げやり)。

なぜゾンビが収録されたか?

先述したファンタジー世界の住人のクリーチャーたちを戦わせるMTGというTCGにおいて、よくゾンビを盛り込んでくれたなぁと私はありがたく思うと同時に不思議にも思います。

アルファの収録クリーチャーをみてみるとどれも伝説や民話の存在ばかりです。一方のゾンビは現代の人間が作り出した“ジャンル”であり(ブードゥーからの派生を辿るのではなく、ここでは映画の中のモダン・ゾンビを指しています)、上記の架空の生物と比べたらその歴史は浅いはずです。にも関わらず、MTGの中でゾンビは現在にいたるまで確固とした地位を築いています。

もちろん、死んだ者が生き返り動き回る黄泉の国からの来訪者的なイメージを持つ民俗学的な説話や伝説は世界中にあり、それを何か特定の存在にカテゴライズするのにゾンビが最も分かりやすかったというだけかもしれませんが、それでも堂々と『ゾンビ』を謳っているのがやはり嬉しいですね。

[※追記:MTGのゾンビたちは“噛まれると感染する”という鉄則が明示されていないので、ロメロ型のゾンビとは言い難い性質をもっております。ウィルス→感染→増殖、というモダン・ゾンビの順はたどらず、そもそもの種(ドラゴンやマーフォークのように)として最初から存在していたいち種族の“ゾンビ”ととらえるほうが無難そうです。しかしながらここで注記しておきたいのはスケイズ・ゾンビのフレイバーに当てられたコウルリッジの詩で、そこには“こんな死人が蘇るなど…”との記載があることです。フレイバーとMTGの世界観は必ずしも完全にリンクはしないですが、ここには“死人”=“元人間”であった可能性がほのめかされていることに留意しても無駄ではないかもしれません。(2021.3.29)]

ゾンビ史とMTG

さて、ここからはMTGが生まれた当時のゾンビコンテンツの盛り上がりについて考えてみたいと思います。はたして当時世界はゾンビについてどれほどの熱量をもっていたのでしょうか。

岡本健氏の『ゾンビ学』によれば、年代別のゾンビ映画の公開本数は下記のように推移しているそうです。

1970年代:60本

1980年代:135本

1990年代:77本

2000年代:318本

※岡本氏作成の表によると、各年ごとの公開本数が詳述されておりますが、ここでは総計を記しております。

上記の年代別ゾンビ映画公開数をみると興味深いものがあります。

まず注目すべきは70年代→80年代間の増加数です。

60本から135本と、その数なんと倍以上の増加です。

理由はいくつかありますが、まず忘れてならないのはあの映画の存在です。

『Dawn of the Dead』(邦題『ゾンビ』)です。

ゾンビ映画史的にみると、ロメロの超名作にしてその後のゾンビコンテンツを決定的に方向付けてしまったこの『Dawn of the Dead』が1978年の公開であり、これが世界的に空前のヒットを記録します。80年代のゾンビ作品が倍増した理由にはこの作品が大きく影響しているのは間違いありません。そして、この『ゾンビ』のヒットを受けて各国でもゾンビ映画がつくられるようになっていきました。上記の数字は見事にそれが反映されている結果なわけです。

また、マイケル・ジャクソンの『スリラー』が1982年、純粋なホラーとしてのゾンビ映画が行き詰まりを感じるなかコメディ路線に大胆なかじを切って成功を納めた『バタリアン』が1985年と、新しいゾンビの可能性が掘り下げられながら、ゾンビウィルスは文字通り世間に広く感染して広まっていきました。

MTG発売当時のゾンビを取り巻く状況

そしてMTGの発売年でもある90年代はどうでしょうか。

80年代の猛烈な盛り上がりを維持してブームは爆発するのかと思いきや、その数は一気に半減します。80年代には135本も作られていたゾンビ映画は90年代では77本にまでその数を落としています。90年代はエポックメイキングなゾンビ作品にめぐまれず、ゾンビ映画は冬の時代を迎えてゆきます(もちろん良い作品は沢山ありますが、世界的にはその熱が一旦冷めていった時期といえます)。そんな状況でもマジックの世界にはゾンビが這い出してきていたわけです。

[※追記:本記事をご覧になってくれた方のご意見の中で、“MTGにゾンビが収録された最も直接的な影響は『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(D&D)からであろう”というものがあり、これには私も全面的に賛成の立場にあります。筆者はTRPG・ゲーム史に疎くその方面の考察を完全に取りこぼしておりました。映画史の中でのゾンビの振る舞いとの比較検討しかできず、収録理由に関しては正確さを欠く結果となったことを痛感しています。(2021.4.1)]

ちなみに上記の映画公開数の2000年代における爆発的な増加についてですが、決定的だったのは96年に発売された『バイオハザード』の世界的な流行と言われております。その他にも新しい発想でつくられた画期的なゾンビ映画『28日後…』や『ショーン・オブ・ザ・デッド』のヒットも影響しています。この頃になるともうゾンビは誰もが知るメジャーないちジャンルとしてその地位を確固たるものにしたと言えます。

こうして歴史を振り返ると、本当にMTGにゾンビが収録されて良かったなあとしみじみ思います。

スケイズ・ゾンビ、ヲタク語り

それでは最後にスケイズ・ゾンビの素晴らしさを語って終わろうと思います。

虚ろな目で群れをなして肉を求め(?)徘徊するイラスト、古典作品からの見事な引用が光るフレイバー・テキスト、シンプルな弱さを突き詰めたバニラという無能力さ、もうスケイズにならいっそ噛まれてもいいまでありますね。

全ゾンビの始まりであるこのカードはやはり他のゾンビたちと一線を画す特別な一枚です。ヲタクという生き物はどうしたって「初版」にソソられちまいますからね。

また、単体では非力なゾンビの特性がイラストと能力と見事に噛み合って表現されておりこれもまた良いです。ゾンビは群れてこそ驚異の存在となりますからね。

カードに描かれているゾンビは6体です。しかしなんとそのパワーとタフネスは目を疑う「2/2」です。ゾンビ1体あたり約0.3/0.3という脅威の非力さ。単体でLittle Girlと戦闘したら一方取られる弱さです。

終わりに

今回は私が最も愛するスケイズ・ゾンビについて紹介しました。いかがだったでしょうか?

本記事を読んでくれた皆さんの中に少しでもスケイズ・ゾンビについて思いを馳せる時間が生まれれば嬉しい限りです(迷惑)。

それでは、良きゾンビライフを!

コメント